Texte Mexiko | Creel, Sierra Tarahumara, April 2018

Danach hat seit langem niemand mehr gefragt, sagt die Tarahumara-Frau, während sie den Staub von der CD wischt. Diese Musik sei ungewohnt, nichts was andere Leute hören wollen, nicht zur Unterhaltung. Live? Ja, heute. Wir horchen auf. Wir sind auf der Suche nach einer Gelegenheit, die eigentümliche Musik der Tarahumara zu hören wenn sie live gespielt wird. Sie zögert – wenn es so ist wie José-Beto gestern gesagt hat, legen die Tarahumara keinen Wert auf fremde Zuschauer. Ein Fest, zwar nicht für Fremde gedacht, sagt sie, öffnet dann aber gleich die Hülle ihres Handy´s, räuspert sich und verschwindet hinter einem hohen Regal. Wir schweigen, warten darauf, dass sie zurückkommt.

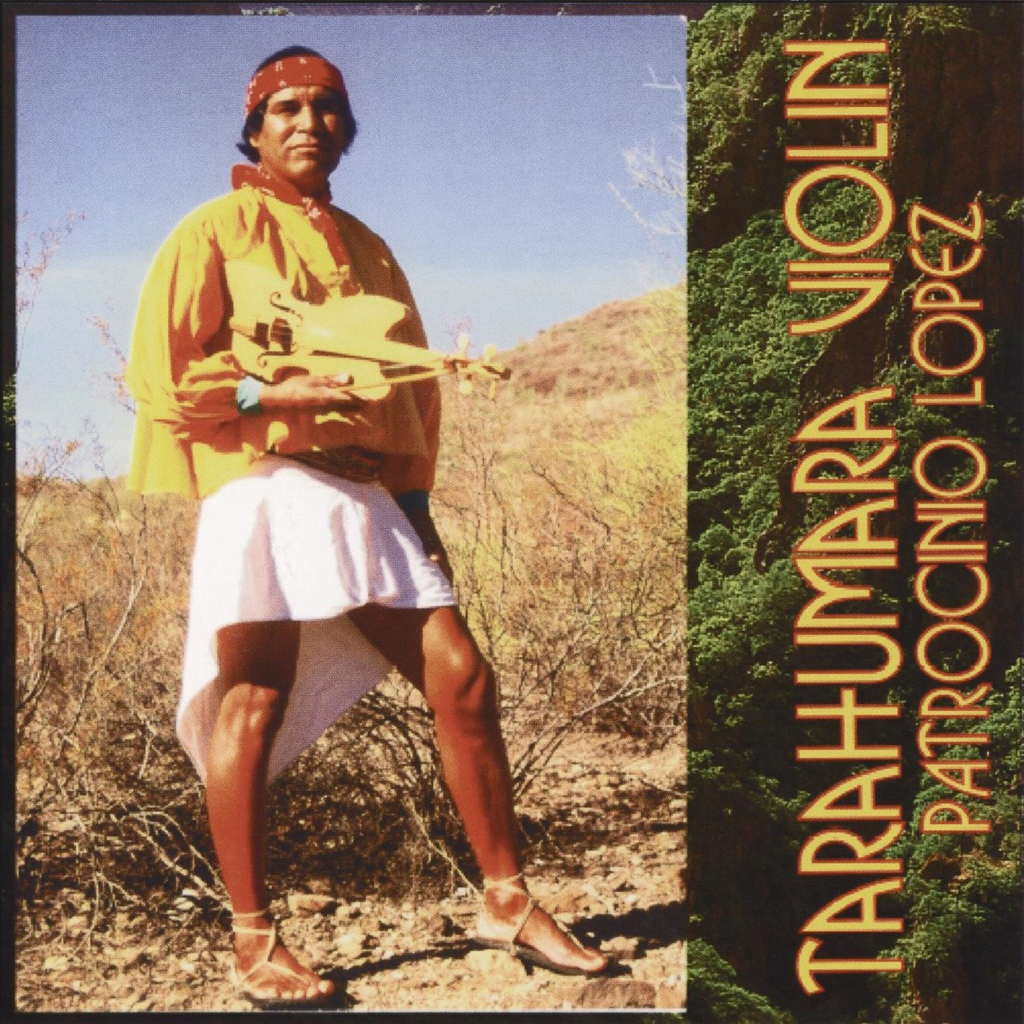

Tarahumara Violin

Tarahumara ViolinWenig später – man hatte uns ausrichten lassen, es sei gestattet, wir könnten kommen – verlassen wir die Ortschaft. Wir finden den Festplatz, ein Baugelände, noch in Sichtweite der letzten vereinzelt stehenden Häuser, etwas ausserhalb von Creel. Ein oben offener Rohbau, ein unfertiger Würfel aus grauem Mauerstein, ragt aus dem sandigen Areal. Es muss der von der Frau beschriebene Platz sein. Im Gebäude Stapelstühle und Wolldecken, wahllos hingeworfen und aufgehäuft. Wir nähern uns mit dem beklemmenden Gefühl, möglicherweise ungern gesehen zu werden, beobachten verstohlen die Bewegungen der indigenen Versammlung. Feuer lodern in Blechfässern. Darauf verrusste Pfannen. Zwischen den Fässern bereitliegende Holzbündel. Es wurde viel Brennmaterial herangeschafft. In braunen Staubwirbeln streunen Hunde. Jemand muss unserer Anwesenheit zugestimmt haben. Aber wer? Auf uns wartet niemand. Ohnehin scheint von unserem Dasein keiner Notiz zu nehmen.

Wir schauen uns um. Vor uns wird in einem kleinen Gefäss etwas stark qualmendes entzündet und feierlich herumgetragen. Kurz darauf wird eine Kuh gegen ihre verzweifelte Ahnung an den Beinen gefesselt und zu Boden geworfen.

Sorgfältig zerlegt und zum Festessen verarbeitet

Sorgfältig zerlegt und zum Festessen verarbeitetUnterdessen treffen Lastwagen ein. Festlich gekleidete Tarahumara hocken oder stehen dicht gedrängt auf den offenen Ladeflächen. Froh, nach einer womöglich vor Stunden begonnenen Fahrt endlich da zu sein, richten sich gebückte Gestalten mühsam auf. Sie schütteln den Staub aus ihren Kleidern und Decken, klettern, noch benommen vom Verharren und Gerüttel, von den Pritschen. Mitgebrachte Bündel werden herunter gereicht. Kartons wechseln von Ladeflächen auf die Strasse. Die, die es besser erwischt haben, werden mit Bussen hergebracht oder kommen mit dem eigenen Auto, aber das sind wenige.

Zweihundert, vielleicht dreihundert finden sich bis zum späten Nachmittag ein. Zu beiden Seiten des Geländes hat man einige roh behauene Holzkreuze, die Spuren des Beils sind noch deutlich zu erkennen, in den Boden geschlagen. Sinnzeichen des Opfertodes? Nein!, hätte José-Beto sicherlich widersprochen. Eher der Verbundenheit aller Tarahumara miteinander und ihrer Verbundenheit mit der Erde und der Welt der Geister und Götter.

Den Platz direkt vor dem Rohbau nimmt der Kochbereich ein. In Wannen quillt Teig. Frauen rollen faustgrosse Kugeln daraus, aus denen andere Frauen Fladen formen. Wir schlendern hinüber. Lächeln. Versuchen, Brücken zu bauen. Ich frage, ob das Teig aus Maismehl ist. Die Frauen lachen und kneten weiter. Ich denke, dass es eine einfache Frage ist und versuche es mit dem Wort maíz … Maíz?, wiederhole ich, MAÌZ? Sie lachen jetzt weniger, aber kneten unverändert fort. Ovale Gesichter. Ob sie die Frage verstehen, ist nicht zu erkennen. Ich gebe den Versuch auf, Fragen an die Knetenden zu richten.

Nachdem der rötliche Schein der Sonne endgültig hinter den Bergkämmen verlischt, werden Lagerfeuer entzündet. Es bilden sich kleine Gruppen. Sie suchen die Nähe des flackernden Scheins und seiner belebenden Wärme. Andere sammeln sich um den Tanzplatz. Stimmen klingen herüber. Geselligkeit, die sich allmählich aus der nachlassenden Geschäftigkeit erhebt. Die Musik beginnt. Ich setze mich auf die Böschung vor dem Festplatz, teile die uns umgebende Dunkelheit mit diesen fremdartigen Menschen, teile mit ihnen den Lebensrhythmus jenseits der Bewältigung ihrer Existenzprobleme, höre zu, höre den Klang der Instrumente, den der Wind über den Platz trägt, in Böen mitunter jäh aufwirbelt, aus der melodischen Ordnung reisst, zerpflückt, fortträgt.

In dieser Nacht gibt es nur zwei Musiker. Sie stehen am Rand des Tanzplatzes und spielen Violine und Gitarre. Es sind wunderbar einfache Tonfolgen, genügsam und schlicht wie der Puls ihrer abgeschiedenen Lebensweise. Klänge, dazu bestimmt, den Tanz der Schamanen mit Magie aufzuladen. Ich sehe die Schritte der Tänzer im Staub, der jetzt immer dichter unter ihrem Stampfen aufsteigt. Yermo hockt neben mir. Trotz des Anlasses hat er auf festliche Kleidung verzichtet oder kann sie sich nicht leisten. Er erklärt, das gesamte Fest erstrecke sich über drei Tage, diese Nacht sei dem Tanzen und dem Rausch vorbehalten. Das Maisbier wurde eigens für dieses Fest gebraut. Er hält mir seine Schale entgegen. Es gibt viele Arten von Maisbier, diese hier, sagt er, nennen sie Tesgüino. Ich trinke die trübherbe Flüssigkeit und reiche die Schale zurück.

Tesgüino - Maisbier, eigens für dieses Fest gebraut

Tesgüino - Maisbier, eigens für dieses Fest gebrautDie Tarahumara seien zusammengekommen, sagt Yermo, um die Arbeit am ersten Bauabschnitt des Gemeinschaftsgebäudes mit einer feierlichen Zeremonie zu würdigen. Der Tanz erbitte den Beistand der Gestirne. Gut – Und die Kreuze?, frage ich. Für den Segen des Allmächtigen, sagt er.

Rasseln begleitet die Choreografie des Tanzes. Jeder der Tänzer trägt eigene mit sich. Wenn die Tänzer sich in schnellen Schritten auseinander bewegen, die Radien ihrer Kreise die Ränder des Platzes erreichen, fangen ihre bodenlangen Gewänder das Flackern der Feuer ein. Ihre rotierenden Formationen lassen mich überlegen, ob ihre Bahnen nicht vielleicht einem geheimen Muster gehorchen, ob sie nicht vielleicht einer kosmischen Ordnung folgen und so den Tanz zum rituellen Abbild der Himmelsmechanik machen. Ich versuche, den genauen Ablauf ihrer Bewegungen in der Finsternis auszumachen, ohne Erfolg. Von den schamanischen Tänzern sind nur flüchtige Schemen zu erkennen. So wie sie die Weite des Platzes umrunden, im Uhrzeigersinn oder dagegen, wie sie Spiralen formen, innen beginnen, nach aussen gehen, sich erneut begegnen, die Holzkreuze in ihre Kreise immer wieder einbeziehen, mitunter um die eigene Achse rotieren, um unmittelbar darauf ihren Kreis zu öffnen, bekommt es etwas Unbestimmtes, Hypnotisches, besonders wenn sich ihre Bewegungen rhythmisch ausbreiten, als ob beim Drehen und Wirbeln spiegelgleiche farbige Muster zerfallen, so dass Arme und Beine und Umhänge sich zu teilen und zu vervielfältigen scheinen. Seltsam benommen ziehe ich den Kragen meiner Daunenjacke hoch, sitze da und verfolge die Schatten, ohne zu einem Schluss zu kommen. Wie auch immer. Wir sind da. Und hören ihre Musik.